写字楼办公怎样通过微型生态系统提升生物多样性

更新日期:

在现代都市中,钢筋混凝土构筑的办公空间往往与自然割裂,但通过构建微型生态系统,写字楼可以成为生物多样性的新载体。这种创新方式不仅能为员工带来更健康的工作环境,还能为城市生态贡献一份力量。以华凯大厦为例,其通过巧妙的设计将自然元素融入办公场景,既提升了空间品质,又为小型动植物提供了栖息地。

微型生态系统的核心在于模拟自然环境的多样性。办公空间可以通过垂直绿化、室内水景或小型种植区引入植物群落。例如,在走廊或休息区布置耐阴的蕨类、苔藓或多肉植物,既能净化空气,又能吸引昆虫如蜜蜂或蝴蝶。这些植物与昆虫的互动形成了基础的生态链,为更复杂的生物网络奠定基础。

水景是另一个关键元素。小型喷泉或循环水池不仅能调节室内湿度,还能支持两栖类或水生昆虫的生存。若条件允许,可以在建筑外围设计雨水花园或浅水洼地,吸引鸟类驻足。这些设计无需占用大量空间,却能显著提升区域的生物活跃度。

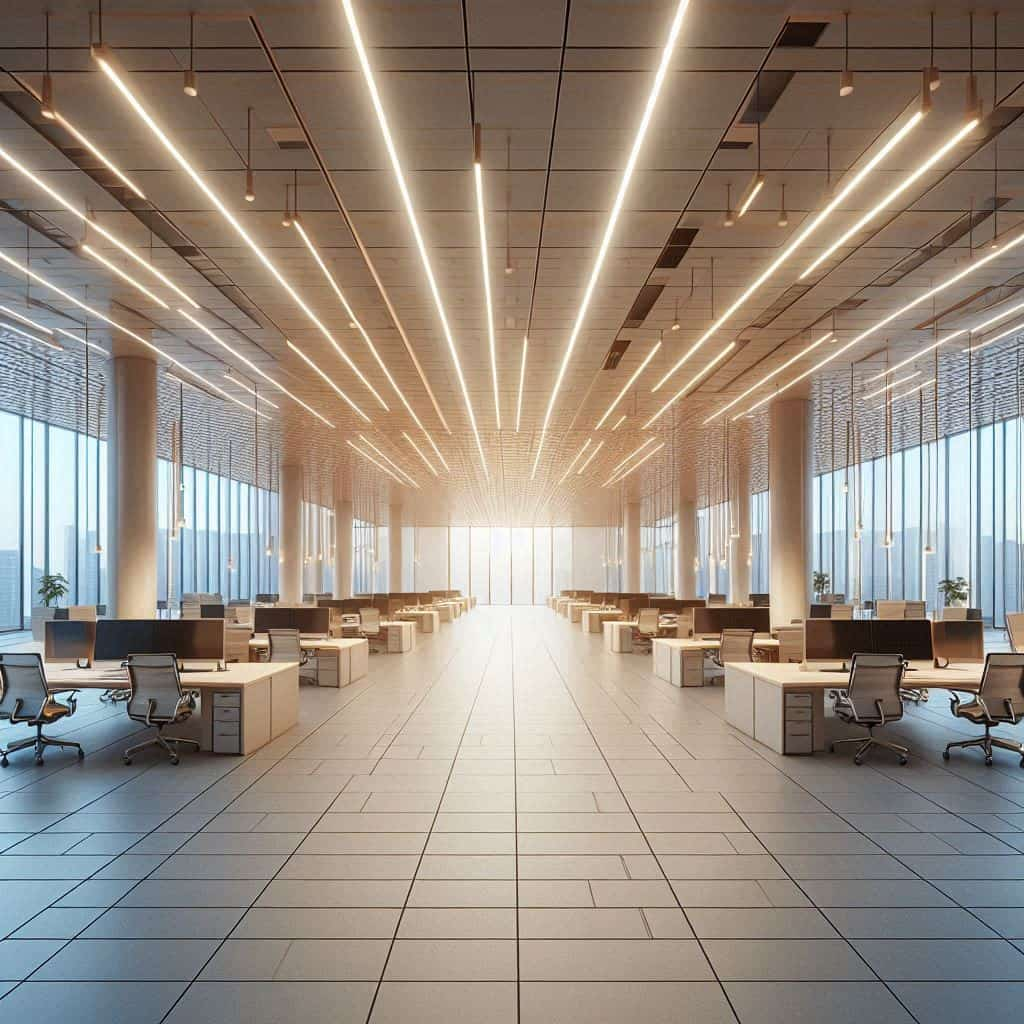

光照与通风的优化同样重要。通过合理规划窗户朝向或安装智能遮阳系统,可以为喜光或耐阴植物提供适宜的生长条件。同时,自然通风能减少对空调的依赖,降低能耗,并让花粉、种子等更易传播,促进植物繁衍。这种设计思维将建筑从封闭的盒子转变为与外界联通的生态节点。

员工参与是维持微型生态系统的动力。企业可以组织园艺工作坊或生物观察活动,鼓励员工照料植物或记录物种变化。这种互动不仅能增强团队凝聚力,还能培养对自然的责任感。例如,在办公区设置小型堆肥箱,将咖啡渣或果皮转化为肥料,形成资源循环。

技术手段也能助力生态管理。传感器可以实时监测温湿度、土壤养分等数据,确保植物健康生长;而移动应用则能帮助识别物种,记录生态变化。这些工具让微型生态系统的维护更加高效,同时为科学研究提供宝贵的一手资料。

最终,这种尝试的意义远超装饰价值。它为城市生物提供了避难所,缓解了栖息地碎片化问题。从更宏观的视角看,如果更多办公楼加入这一行列,城市将形成一张隐形的生态网络,对保护濒危物种或调节局部气候产生深远影响。

写字楼与自然的融合并非遥不可及。通过科学规划和持续投入,冰冷的办公空间也能焕发生机,成为人与自然共生的典范。这一转变不仅回应了环保诉求,更重新定义了现代办公场所的价值维度。